在过去的十年里,人们越发地认识到,偏头痛是一种大脑异常而非血管异常,这促使了从免疫药物治疗到神经刺激治疗等多种疗法的发展。许多临床试验已经成功,这样长足的进步,为未来十年偏头痛的治疗带来了希望。

从1990年开始,偏头痛已成为世界范围内第六大主要致残原因。在同一时期,药物过度使用性头痛——这似乎只发生在偏头痛患者中——已经从第25名上升到第18名。相比之下,偏头痛与许多其他的主要原因一同出现了进展:焦虑症、缺铁性贫血、腹泻病,不一而足[1]。这种偏头痛的负担提出了一项挑战,但是随着对这一疾病的认知过程不断累积,机遇也随之而来。在过去的十年中,实验室及神经生物学将人们对于偏头痛的理解和新疗法推向了新的领域。在这里,我将对偏头痛的治疗进行重点讨论。

非血管收缩剂影响扩大,CGRP通路疗法如日中天

过去十年中,一项重要的研究主题是数据的稳定积累,指出偏头痛是一种脑部疾病,而非血管性疾病。人类的影像学研究致力于进一步的讨论;例如,一项漂亮的研究使用了磁共振血管造影,得出非常明显的阴性结果,这进一步表明,偏头痛中没有明显的血管异常[2]。此外,关于偏头痛前兆阶段的研究同样揭示了该疾病的主要病因在大脑,并且强调了人们对于发病机制深入了解的需要,以发展新的治疗方法[3]。

偏头痛的生物学问题已经阐明,更进一步的临床意义问题也接踵而至。例如,一项精心设计的研究表明,患者认为偏头痛可以被光线触发,但事实上光线的改变并不会触发偏头痛的发作[4]。这一观察提出了一个问题:是否患者在偏头痛前兆阶段注意到光线的改变有助于将光线归于触发因素,如果是这样,那么便存在这样的可能性:相似的现象可以解释通过吃饭、睡觉甚至压力触发的偏头痛的某些方面,因为每一个都是大脑功能改变的结果,可能是皮层下的原因[5]。这些问题说明了这一点,对于偏头痛发病机制更深入的了解将有助于治疗的发展,可以为临床医生提供更好的基础管理建议。

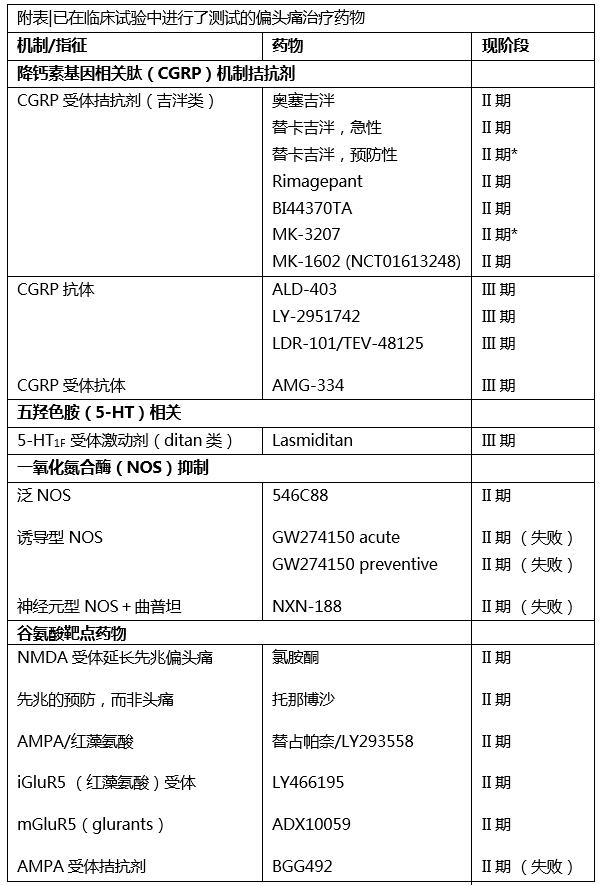

对于偏头痛是一种脑部功能障碍的理解使得药品发展的桎梏被解放,人们也不必再担心脑血管问题了。作为结果,过去十年偏头痛的治疗得以在不同靶点药物方面大幅发展,而血管收缩药则成为了过去(参见文末附表)。其中,被研发得最多的治疗方法是以降钙素基因相关肽(calcitonin gene-related peptide,CGRP)通路为靶点的治疗方法。

CGRP通路是第一项作为放弃炎症目标被提出的方案[6,7]。在过去的十年中,CGRP的相关研究为知识进步做出的贡献甚至超过偏头痛本身。

首先,偏头痛的一般原则,即偏头痛药物或者以急性发作为目标,或者以预防发作为目标的理论似乎是完全不正确的,针对CRGP通路的药物对这两种情况均有效(附表)。这一研究表明,进一步调查偏头痛的生物学,例如对于三叉神经系统的进一步研究,可以探索出额外的治疗方法,针对预防发作和急性缓解——非传统但令人鼓舞。

其次,针对CGRP通路的药物证明了非血管收缩剂可以产生作用的事实(通过阿司匹林和五羟色胺受体激动剂lasmiditan证实):人们的研究表明,CGRP不是血管收缩剂[8]。

此外,CGRP单克隆抗体的发展是免疫药理学的第一个例子,抗体以分子通路为靶点,而不是修饰免疫通路。抗体具有高度特异性,并且可以针对以前无法进行治疗的系统,这使得抗体疗法治疗偏头痛成为一种很有前途的治疗策略。

若干年之后,临床医师终将提出特异性的偏头痛预防性疗法

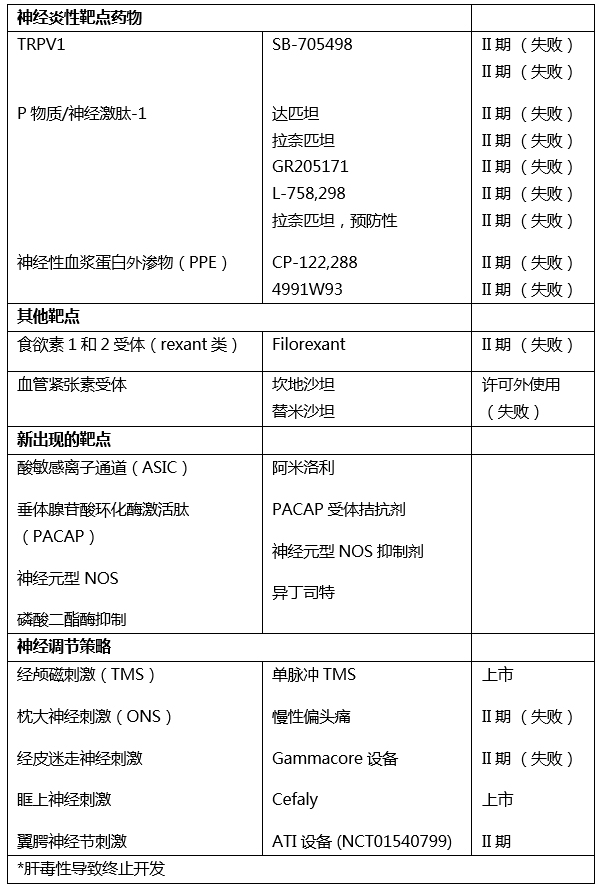

过去十年的研究同样教给了我们偏头痛的潜在治疗目标。十年前,一氧化氮似乎是一个有希望的目标,但是现在仍未抓住。非特异性神经元型一氧化氮合酶(nitric oxide synthase,NOS)的静脉注射剂546C88是有效的,然而,诱导型一氧化氮合酶用于急性发作和预防的试验失败了。这些结果与四项P物质-神经激肽1受体拮抗剂、两项神经源性血浆蛋白渗出拮抗剂及一项TRPV1受体拮抗剂,一同表明炎症机制在偏头痛的作用必须重新考虑,并且需要重新思考这些以这些机制为靶点的治疗。

与此相似,以食欲素为靶点的研究十年前在基础研究的基础上似乎很有吸引力,但现在已被证明无效,至少对两个食欲素受体靶点均无效(附表)。这些靶点的测试尚不完全,由于只有一个或其他食欲素受体的适当目标可能具有抗偏头痛作用。当然,双受体拮抗剂是不切实际的,因为它们的睡眠诱导作用可以在白天阻止足够多的目标覆盖。

坎地沙坦是一种血管紧张素受体拮抗剂,在过去十年中已经成功用于偏头痛预防。然而,另一种血管紧张素受体拮抗剂替米沙坦的研究结果是阴性的(附表),表明坎地沙坦产生作用的原因并不仅仅是血管紧张素受体拮抗剂效应。

谷氨酸机制有望参与偏头痛治疗,它们的机制可以提供神经元靶点(附表)。正如其他脑功能障碍那样,以谷氨酸受体为目标的药物开发想要回避不良事件的影响并不容易。试验和临床研究[9]已经表明,N-甲基-D-天冬氨酸受体在有先兆偏头痛的管理方面是一个合理的靶点,然而,实际应用将受限,除非有方法可以确定副作用。AMPA和红藻氨酸盐(iGluR5)受体的研究表明,以红藻氨酸盐受体为靶点将是向前迈进的最佳方法(附表)。以mGluR5受体为靶点的治疗已经成为下一代疗法的重点。

有了偏头痛是一种脑部异常的认识,神经调节似乎成为了具有吸引力的选择,并且在过去的十年间进行了多种尝试。侵入性的方法,如枕神经刺激,最初似乎颇有前途,但研究设计和设备的适用性问题也一直是一大困扰。目前尚未有结果阳性、设计良好且有安慰剂对照的研究(附表)。但是新设备和设计更加严谨的研究可能会让侵入性技术在未来得以发展。

非侵入性手段由于其低风险一直十分具有吸引力,因此如果无效的话,损失也会比较小。经颅磁刺激和经皮眶上神经刺激现在于欧美多个专业中心被广泛使用。阳性结果也已发表(附表),虽然相关数据较有限。与此类似,非侵入性迷走神经刺激已经开始研究,但是目前仍然未得要领。临床经验告诉我们,在有效的情况下,应用此类设备可以产生真正的神经调节作用,但是需要几个月时间和孜孜不倦的努力来产生优秀效果。

毫无疑问,偏头痛治疗未来的发展前景十分光明。除了在临床研究中已经测试过的靶点,也可以看到其他新目标的出现,如mGluR5受体、垂体腺苷环化酶激活肽、酸敏感离子通道、神经元型一氧化氮合成酶抑制剂和个人食欲素受体(附表),将在下一个十年成为导向。偏头痛报道若干年之后,临床医师终将提出特异性的偏头痛预防性疗法。此外,一些疗法发展之际已经可以用于治疗丛集性头痛及药物滥用性头痛。实验医学提供了一个从基础生物学到临床的明确途径。

在下一代遗传学演变的帮助下[10],接下来的十年我们将会看到个体化用药的发展,偏头痛终将失去它在全球致残疾病中的地位。

参考文献:

[1] Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 386, 743-800 (2015).

[2] Amin, F. M. et al. Magnetic resonance angiography of intracranial and extracranial arteries in patients with spontaneous migraine without aura: a cross-sectional study. Lancet Neurol. 12, 454461 (2013).

[3] Maniyar, F. H., Sprenger, T., Monteith, T., Schankin, C. & Goadsby, P. J. Brain activations in the premonitory phase of nitroglycerin- triggered migraine attacks. Brain 137, 232-241 (2014).

[4] Hougaard, A., Amin, F., Hauge, A. W., Ashina, M. & Olesen, J. Provocation of migraine with aura using natural trigger factors. Neurology 80, 428-431 (2013).

[5] Akerman, S., Holland, P. & Goadsby, P. J. Diencephalic and brainstem mechanisms in migraine. Nat. Rev. Neurosci. 12, 570-584 (2011).

[6] Goadsby, P. J., Edvinsson, L. & Ekman, R. Vasoactive peptide release in the extracerebral circulation of humans during migraine headache. Ann. Neurol. 28, 183-187 (1990).

[7] Goadsby, P. J., Edvinsson, L. & Ekman, R. Release of vasoactive peptides in the extracerebral circulation of humans and the cat during activation of the trigeminovascular system. ,Ann. Neurol. 23, 193-196 (1988).

[8] Ho, T. W., Edvinsson, L. & Goadsby, P. J. CGRP and its receptors provide new insights into migraine pathophysiology. Nat. Rev. Neurol. 6, 573-582 (2010).

[9] Ayata, C., Jin, H., Kudo, C., Dalkara, T. & Moskowitz, M. A. Suppression of cortical spreading depression in migraine prophylaxis. Ann. Neurol. 59, 652-661 (2006).

[10] Tolner, E. A. et al. From migraine genes to mechanisms. Pain 156 (Suppl. 1), S64-S74 (2015).

编译自:Peter J. Goadsby. Incredible progress for an era of better migraine care. nrneurol.2015.203.